Audre Lorde, l’outsider.

Née à New-York en 1934, Audre Lordre nous parlait en tant que “poète, noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, professeure et survivante du cancer” pour faire de sa vie un espace de lutte, de lumières et de réinvention.

Son œuvre, bouleversante dans le miroir qu’elle nous tend, se situe au carrefour du politique et du poétique, de l'intime et du collectif, de l'émotion brute et de la pensée rigoureuse, pour prôner un féminisme qui lutte à la fois contre le racisme, le sexisme, les différences de classe, et l'homophobie en Amérique.

Audre Lorde aimait affirmer ses identités multiples. Elle a incarné bien plus qu’une voix pour les luttes féministes et antiracistes. Elle a été une forgeuse de ponts, une tisseuse de liens, où l'indignation et la tendresse coexistaient avec une rare intensité.

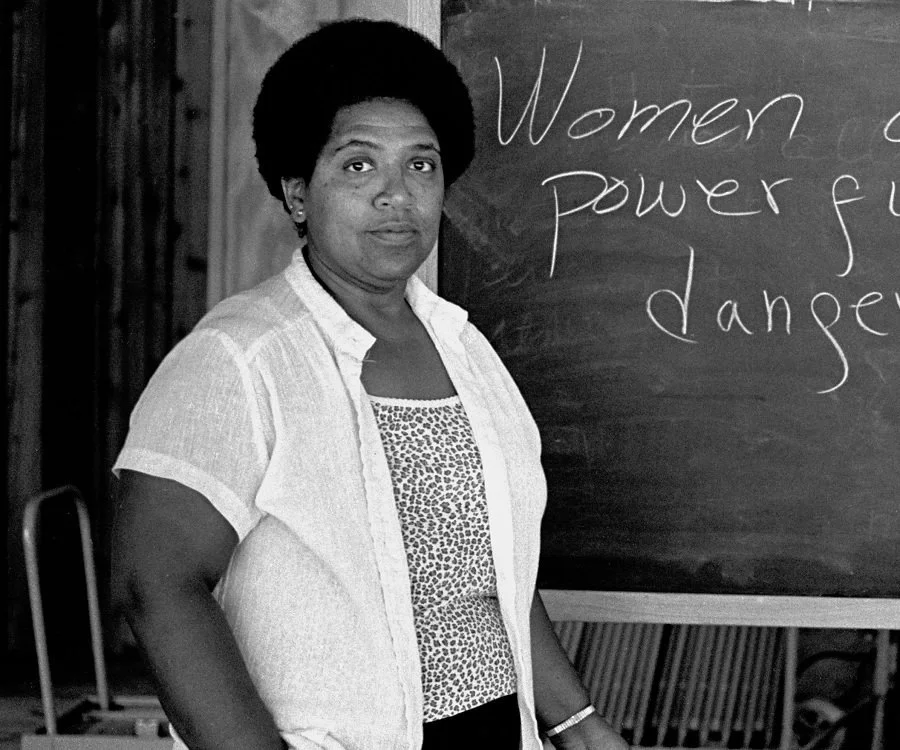

Audre Lorde, en 1980.

Le féminisme noir.

Dans le parcours d’Audre Lorde, on relève l’importance des savoirs au travers des livres, des bibliothèques, de la voix et de la visibilité.

Dans son essai « Sister Outsider » (1984), Lorde a introduit dans le féminisme une manière d’être et de penser le monde qui refusait l’uniformité. Face à un féminisme blanc, sourd aux réalités des femmes noires, l’autrice a martelé l’idée que les oppressions se croisent et se superposent. Son approche fondamentalement intersectionnelle, insiste sur la nécessité de comprendre les oppressions comme interconnectées et indivisibles. Elle en appelle à la reconnaissance des différences entre femmes, malgré la remise en question que cela suppose. Pas la simple tolérance : la reconnaissance.

En tant que femme noire, elle vivait au quotidien l’entrelacement de multiples formes de domination – le racisme, le sexisme, l'homophobie – et refusait de compartimenter ces expériences, comme si elles étaient isolées les unes des autres. Elle a révélé que nos luttes, pour être efficaces, doivent englober toutes ces dimensions de l’oppression.

La pensée d’Audre Lorde sur le féminisme noir est à la fois puissante et profondément subversive, ancrée dans une critique radicale des structures dominantes du féminisme blanc et des mouvements antiracistes qui, n’intégraient pas suffisamment la complexité des oppressions vécues par les femmes noires. À travers son œuvre, Lorde a cherché à révéler la manière dont les luttes féministes doivent être repensées pour inclure les voix marginalisées et les réalités plurielles.

« Nous n’étions pas sensés survivre. »

écrivait-elle, comme pour mieux ancrer la puissance de nos résistances et notre capacité à nous réinventer, à aimer et lutter.

Audre Lorde ©Getty - Photographiée par Robert Alexander (1983)

Le langage.

Mais ce n’est pas seulement dans les idées qu’Audre Lorde a marqué son époque et celles qui l’ont suivie. C’est dans son langage, dans cette poésie qui brûle autant qu’elle éclaire. « Lorsque quelqu’un me demandait : Comment te sens-tu ? › ou ‹ À quoi penses-tu ? ›, ou posait de but en blanc une autre question, je récitais un poème, et l’émotion, la réponse vitale, se trouvait quelque part dans ce poème” répondait-elle. Elle écrivait non seulement pour expliquer le monde, mais pour le rendre plus juste, plus vivant, plus humain. Pour elle, écrire était une manière de survivre, une forme cruciale de résistance. "Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître", disait-elle avec force, signifiant par là que le changement radical exige des formes de pensée nouvelles, des espaces inexplorés.

Audre Lorde fait également de l’érotisme une composante centrale de sa réflexion féministe. Dans “The Uses of the Erotic: The Erotic as Power” (1978), elle redéfinit l’érotisme au sens large, comme une force créatrice et transformative. L’érotisme, selon elle, n’est pas seulement lié à la sexualité, mais à une forme de puissance intérieure, une connexion profonde avec soi-même, son corps, et ses désirs. En revendiquant cette force, les femmes peuvent se libérer des attentes patriarcales et se réapproprier leur volonté.

Cette idée rejoint sa vision d’un féminisme qui s’appuie sur les émotions, la vulnérabilité et les désirs, des aspects souvent minimisés dans les luttes politiques.

A Litany for Survival : the Life and Work of Audre Lorde, dir. Michelle Parkerson, prod. Ada Griffin, New York (Third World Newsreel, 1995)

La colère.

La colère, chez Audre Lorde, est un outil de transformation et de libération. Loin d’être une émotion à étouffer, elle est pour elle une énergie motrice, nécessaire à l’action. Pour Lorde, la colère n'est pas seulement une émotion brute, elle est un puissant catalyseur de transformation, un outil de résistance et d'action politique.

Elle la réhabilite en soulignant qu’elle contient une vérité profonde sur l’oppression. Dans son célèbre essai “The Uses of Anger: Women Responding to Racism” (1981), elle affirme que la colère révèle des injustices trop souvent passées sous silence. Elle refuse de laisser cette émotion être réduite à une réaction irrationnelle ou destructrice. Pour Lorde, la colère, lorsqu'elle est reconnue et utilisée correctement, devient un moyen de prise de conscience franc et salvateur.

Audre Lorde voit la colère comme un moteur de changement. Contrairement à la haine, qui détruit, la colère, dit-elle, peut mener à la compréhension et à l’action. La colère face aux injustices raciales, sexistes ou homophobes devient alors une force constructive. Elle écrit : “My response to racism is anger.” Une colère pour éclairer et initier des dialogues essentiels à la lutte. Elle parle de la difficulté, mais aussi de la nécessité, de nommer la colère face au racisme entre femmes dans le mouvement féministe. Cette colère, doit servir à créer des ponts, à instaurer des dialogues véritables et profonds.

Lorde voyait également la colère comme une force créatrice. En tant que poétesse, elle transformait souvent cette émotion en art ; ici, la colère devient une énergie qui nourrit l’écriture, rendant visible l'invisible. Pour la poétesse, la créativité est une réponse radicale à l’oppression, et la colère est souvent la source de cette création.

Elle nous invite à l’embrasser, pour parvenir à des espaces de compréhension et de sororité politique. La colère, au-delà de sa capacité à nous libérer, permet aussi un examen de soi et de la considérer dans ce qu’elle nous apprend.

Cette colère, cependant, n’est jamais seule. Elle coexiste avec l’Amour, ce pouvoir immense qu’elle revendiquait également comme un moteur de changement.

Audre Lorde, en 1980.

L’Amour.

L’Amour, chez Audre Lorde n’est pas une émotion simple, ni un sentiment lisse. Il est à la fois source de lumière et terre fertile, mais aussi un champ de bataille intérieur où l’on affronte nos peurs les plus profondes. Loin des représentations romantiques ou idéalisées, l’Amour, tel que Lorde le conçoit, est une force toujours libératrice. Pour elle, aimer est une manière de résister, de survivre, d’habiter pleinement le monde dans toute ses dimensions.

Dans ses écrits, Lorde nous confronte à une idée de l’Amour qui bouleverse. Elle le lie intimement à la reconnaissance de soi, à cette part que l’on tente souvent de masquer, de cacher aux yeux des autres. Aimer, commence par cet acte radical de se voir et de s’accepter, sans fard, sans voile. C’est le voyage, la plongée dans ses propres profondeurs, là où se trouvent la douleur, le vrai, mais surtout la puissance inexplorée. "Je suis ma meilleure œuvre", disait-elle, insistant sur l’importance de se réapproprier l'Amour de soi dans un monde qui nie souvent la dignité des corps marginalisés.

Pour les femmes noires, lesbiennes, et toutes celles que la société relègue à ses marges, cet Amour de soi devient un geste de survie. Le terme de « survie » revient souvent sous la plume de Lorde. "Prendre soin de soi n’est pas de l’indulgence, c’est de la préservation de soi, et c’est un acte de guerre politique", affirmait-elle avec audace. En réclamant l’Amour de soi, Lorde fait écho à une réalité que beaucoup refusent de voir : dans un monde où les existences minoritaires sont constamment érodées par le racisme, le sexisme, et l'homophobie, s’aimer est une rébellion. C’est s’opposer à une structure sociale qui nous voudrait éteints, silencieux, invisibles.

Lorde ne s’arrête pas à l’Amour de soi. Pour elle, l’Amour est aussi la clé pour ouvrir des espaces partagés. Un amour qui se fait force de solidarité, qui tisse des liens entre celles et ceux qui luttent, qui vivent, ensemble. C’est un Amour qui refuse la peur de l’autre, qui refuse la méfiance. Lorde nous rappelle que l’Amour n’est jamais statique, ni acquis. Il est en perpétuel mouvement, toujours en devenir, un chantier essentiel. Un engagement qui exige vérité et courage. Elle nous met en garde contre l’Amour qui se limite à la complaisance. L’Amour authentique, selon Lorde, est celui qui nous bouscule, qui nous invite à grandir : ni un luxe, ni un idéal inatteignable, c'est une pratique quotidienne, une éthique du soin et de la résistance.

Audre Lorde, en 1987.

L’héritage intellectuel et féministe d’Audre Lorde ne réside pas seulement dans ses écrits , mais aussi dans l’espace qu’elle a ouvert. Un espace où la complexité de chaque identité est respectée, où les luttes ne sont pas hiérarchisées mais reconnues dans leur pluralité. Elle nous rappelle que nous ne pouvons pas nous contenter de demi-vérités ou de luttes partielles. Que chaque acte de résistance doit être total, traverser les corps et les esprits, les mots et les silences.

Audre Lorde a légué au monde une poésie vivante, à la fois politique et intime, et une pensée qui, aujourd’hui encore, résonne avec une actualité brûlante. Elle nous rappelle que chaque voix, même celle qui tremble, est un souffle nécessaire pour réinventer le monde car "Nos silences ne nous protègeront pas."

Bibliographie :

Sister Outsider, essais et propos d'Audre Lorde (1984)

Uses of the Erotic: The Erotic as Power (1978).

Zami : une nouvelle façon d'écrire mon nom (1983)

I Am Your Sister: Black Women Organizing Across Sexualities (1985).